Anatomie :

Alain Froment, dans un ouvrage intitulé Anatomie impertinente, Le corps humain et l'évolution (© Éditions Odile Jacob, 2013) nous en apprend davantage sur la tête :

La tête : Platon, qui conçoit l'État sous le modèle de l'être humain, divise le corps en trois parties -la tête, le tronc et le bas du corps -, associées chacune à une qualité de l'âme et à une vertu. Dans la tête résident la raison et la sagesse, dans le tronc la volonté et le courage, et dans le bas du corps les envies et le désir, qu'il convient de maîtriser. Dans le schéma corporel de notre ancêtre, le premier ver chordé, l'extrémité antérieure était littéralement la tête chercheuse, qui rassemblait plusieurs dispositifs de captage, perfectionnés par la suite : vue, odorat, ouïe, goût ; seul le toucher est réparti sur l'ensemble du corps. Avec l'hominisation, ces capteurs ont quitté la face pour la main, qui devient une sorte de pseudopode du cerveau. Dans l'évolution, la tête n'est, selon l'anatomiste Delattre, qu'« une mâchoire portée, guidée par les yeux et l'odorat ». Cette fonction diminue chez nous et Cuvier résume sobrement: « L'homme est celui de tous les animaux qui a le crâne le plus grand et la face la plus petite. » Le volume de la face par rapport à celui de la cavité crânienne passe de 50 à 120 % chez les primates, à seulement 27 % chez l'homme.

Une autre de nos caractéristiques est notre croissance lente. À la naissance, notre cerveau ne représente que 23 % de sa taille adule, contre 65 % chez le macaque et 40 chez le chimpanzé. Autrement dit, la taille du cerveau homologue à celle du chimpanzé est atteinte à 6 mois chez l'homme; c'est la date à laquelle nous devrions naître (après quinze mois de gestation), si le schéma chronologique était le même dans les deux espèces. Les contraintes du bassin font que l'on ne peut accoucher d'une si grosse tête, de sorte que le petit humain poursuit son accroissement cérébral pendant sa petite enfance, ce qui retarde son autonomie et nécessite des soins parentaux prolongés.

Forme de la tête : Le mot « tête », dérivé du latin testa (« petite cruche », ou « pot cassé »), est conservé dans « test », qui désigne la coquille de l'huître ou de l'oursin. Le mot s'est imposé contre caput (« chef », dont il reste « couvre-chef »), dont le sens s'est déplacé en « capital » ou « cheptel », qui désigne le nombre de têtes de bétail que l'on possède. Mais on parle toujours d'un chef de service ou d'un chef d'État. « Crâne » viendrait de karenon (« citadelle, carène »).

Dire d'un crâne qu'il est caréné n'est cependant pas un pléonasme. Cela signifie que, vu de face, le sommet du crâne, au lieu d'être arrondi, présente une angulation, caractère assez net chez les Eskimos, et possiblement lié à la puissance de leur appareil masticateur par la traction du muscle temporal. Dans Rabelais, la « caboche » est une cruche de vin alors que la « tronche » est une grosse bûche. Hérodote' nous livre ce qui est probablement la première observation craniologique : « J'ai vu sur le champ de bataille une chose fort surprenante... Les têtes des Perses sont si tendres, qu'on peut les percer en les frappant seulement avec un caillou; celles des Égyptiens sont au contraire si dures, qu'à peine peut-on les briser à coups de pierres... Les Égyptiens commencent dès leur bas âge à se raser la tête; leur crâne se durcit par ce moyen au soleil, et ils ne deviennent point chauves. On voit, en effet, beaucoup moins d'hommes chauves en Égypte que dans tout autre pays. Les Perses, au contraire, ont le crâne faible, parce que dès leur plus tendre jeunesse ils vivent à l'ombre, et qu'ils ont toujours la tête couverte d'une tiare. »

[...]

Historique :

Dans Mythologie du monde celte (Éditions Hachette Livre - Marabout 2009) Claude Steckx précise les particularités de la chasse aux têtes chez les Celtes :

La chasse aux têtes et les deux âmes des hommes : L'une des pratiques les plus célèbres - let les plu répugnantes - des Celtes anciens a été leur coutume de mutiler les ennemis vaincus et, curieusement, de faire une distinction entre les sexes : aux hommes, ils coupaient la tête, aux femmes les seins.

La décapitation rituelle des ennemis mâles est abondamment attestée à travers toutes les époques de leur histoire. Pour l'Antiquité, le témoignage le plus précis est, encre une fois, celui de Posidonius d'Apamée conservé par Strabon et plusieurs autres : il signale que c'st une coutume générale de couper la tête des ennemis tués et de rapporter en trophées celles des plus prestigieux afin de les embaumer dans de l'huile de « cèdre » - en fait, de l'huile de cade - pour les conserver comme des trésor de famille ou pour les exposer aux portes de leurs sanctuaires.

Strabon, Géographie

L'irréflexion des Gaulois s'accompagne aussi de barbarie et de sauvagerie, ainsi qu'il est fréquent chez les peuples du Nord. Je pense à leur usage, lorsqu'ils reviennent du combat, de suspendre à l'encolure de leur cheval les têtes de leurs ennemis et d'ainsi les rapporter pour les clouer devant leurs portes. Posidonius affirme avoir vu fréquemment ce spectacle. D'abord il lui avait répugné mais il avait fini par s'y accoutumer et par le supporter sereinement. Ils embaument dans de l'huile de cèdre les têtes des ennemis de marque pour les montrer aux étrangers et ils refusent de les rendre contre rançon, même pour leur poids en or.

H.L. Jones, The Geography of Strabo, Londres, 1917-1932, II, p. 246.

D'autres témoignages relèvent des cas précis. Au début du IVe siècle avant notre ère, les Gaulois envahissent l'Italie et les Romains tentent de s'opposer à leur marée .Sans grand succès car les revers se succèdent. Une légion est notamment anéantie près de Clusium et Tite-Live rapporte que les consuls, qui se tenaient plus loin avec le gros de leurs troupes, n'en ont rien su avant que n'apparaissent les premiers cavaliers gaulois, chantant des péans de victoire et ramenant les têtes des vaincus fichées sur leurs lances ou attachées au poitrail de leurs chevaux. Un siècle plus tard, les Celtes occupent l'Illyrie. Profitant de l'affaiblissement de la puissance macédonienne, ils attaquent la Grèce en 281. Le roi de Macédoine, Ptolémée Céraunos, tente désespérément d'arrêter une de leurs colonnes mais il est vaincu et sa tête coupée, puis promenée au bout d'une pique. en 225, à l'issue de la bataille de Télamon, le consul romain Attilius subit le même sort : sa tête coupée est apportée comme trophée aux chefs gaulois. C'est, de fait, l'époque d'une dangereuse éclipse de la puissance romaine : Hannibal passe les Alpes, puis le Pô et conduit les armées carthaginoises au cœur même de l'Italie. Certains Gaulois, alliées plus ou moins volontaires des Romains, croient le moment venu de changer de camp : ils laissent les Romains dîner, puis s'endormir tranquillement mais, avant l'aube, ils s'arment, se jettent sur leurs tentes, tuent et blessent un grand nombre de Romains, coupent leurs têtes et rejoignent les lignes carthaginoises, au nombre de deux mille fantassins et vingt cavaliers; En 216 enfin, le consul Postumius, à la tête de deux légions, est vaincu et tué par les Boïens ; sa tête coupée est sertie dans de l'or et transformée en coupe pour les cérémonies du culte.

Il est étonnant que César ne fasse aucune mention de telles pratiques dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. certains ont cru y voir un indice que la coutume était en voie de désuétude mais les preuves du contraire ne manquent pas et d'ailleurs, en 45, lorsqu'il assiège Munda, des auxiliaires gaulois de son armée rassemblent en tas les cadavres, les boucliers et les armes des ennemis tués, puis ils les décapitent et fichent leurs têtes sur des glaives, face vers la place assiégée.

Il ne manque pas non plus de vestiges matériels de ces cruelles coutumes. De nombreux cimetières celtes - par exemple aux Bouverets (Marne) - ont livré des squelettes décapités, inhumés les épaules au ras de la paroi de leur tombe. Plus clairement encore, à Bredon (Gloucestershire), la fouille d'une forteresse prise d'assaut et détruite au cours des guerres indigènes peu avant la conquête romaine a mis au jour dans la chicane d'accès où s'était concentrée la dernière défense désespérée, les corps, décapités sur place, de soixante-quatre jeunes guerriers dont les vainqueurs ont ensuite exposé les têtes sur la poterne avant de mettre le feu à l'ensemble.

Lorsque les vaincus n'étaient pas assez prestigieux pour mériter plus d'honneur, leurs têtes pouvaient être abandonnées sur place ou, comme de nombreuses découvertes l'attestent, elles étaient souvent jetées dans des rivières, des sources ou des puits. Seules les têtes les plus fameuses étaient emmenées comme trophées. Parfois, comme le signale Posidonius le vainqueurs les embaumaient et les conservaient comme un trésor personnel, et certains y éraient attachés au point qu'ils se sont fait enterrer avec leurs trophées personnels.

A côté des dispositions privées, les fouilles révèlent aussi que c'était souvent la collectivité qui prenait soin des têtes-trophées et leur attribuait une place. Elles étaient exposées sur des remparts, comme à Puig Castellar (Catalogne) où l'on a retrouvé deux crânes percés de longs clous en fer et fixés ainsi sur les remparts du IIIe siècle avant notre ère ou à l'oppidum de La Cloche (Bouches-du-Rhône) où l'on a mis au jour, sous les décombres de la poterne occidentale, deux crânes jadis encloués sur la porte. Là, l'arrivant ressentait directement la répulsion de ces hideux trophées. Ailleurs certains remparts, comme l'escarpe orientale de la forteresse des Brigasses (Bouches-du-Rhône), les remplaçaient même par des représentations sculptées moins éphémères. D'autres fois encore, la fonction apotropaïque des têtes coupées était nettement plus magique : à Stanwick (Yorkshire), un crâne et une épée du er siècle ont été enterrés sous le rempart.

Les têtes coupées étaient souvent rassemblée dans un sanctuaire. le plus célèbre est celui de la Roquepertuse à Velaux ((Bouches-du-Rhône), sans doute du Ve siècle avant notre ère : on y a retrouvé un sinistre portique à trois piliers creusés de niches pour exposer des crânes, dont certains encore ne place, et plusieurs autres analogues ont été mis au jour dans la même région tandis que, plus au nord, d'autres sanctuaires semblent avoir été encore plus horribles.

*

*

Symbolisme :

Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, auteurs du Dictionnaire des symboles (Éditions Seghers, 1969) :

TÊTE : 1. La tête symbolise en général l'ardeur du principe actif. II inclut l'autorité de gouverner, d'ordonner, d'éclairer.

Elle symbolise également l'esprit manifesté, par rapport au corps qui est une manifestation de la matière.

Par sa forme sphérique, la tête humaine est comparable, selon Platon, à un univers. Elle est un microcosme.

Tous ces sens convergent vers le symbolisme de l'un et de la perfection, du soleil et de la divinité.

2. Dans le monde celtique, la tête est l'objet de pratiques et de croyances diverses, mais dans l'ensemble très homogènes. La principale coutume est guerrière : les Gaulois coupaient la tête de leurs ennemis vaincus et les rapportaient triomphalement chez eux, attachées au cou de leurs chevaux. Les trophées étaient conservés avec soin, au besoin dans de l'huile de cèdre (Diodore de Sicile, 5, 29, 5 ; Strabon 4, 4, 5). Le motif de la tête coupée est fréquent en numismatique gauloise et dans toute la plastique gauloise et gallo-romaine. Les Irlandais n'agissaient pas autrement que les Gaulois et l'épopée insulaire offre des centaines d'exemples du guerrier emportant la tête de l'ennemi vaincu en combat singulier. La tête symbolisait ainsi la force et la valeur guerrière de l'adversaire, venues s'ajouter à celles du vainqueur, et la décollation garantissait encore la mort de ce même adversaire. La mort en effet n'était acquise, selon les conceptions celtiques, que si les membranes du cerveau étaient atteintes. Les têtes coupées par les guerriers d'Ulster étaient conservées à la cour du roi Conchobar dans un bâtiment spécial, la Branche Rouge, contrepartie mythique du sanctuaire d'Entremont (Bouches-du-Rhône), dans le Sud de la Gaule, la tête du roi gallois Bran, rapportée par ses compagnons d'Irlande où ils ont été vaincus, est enterrée à Gwynrryn colline blanche à Londres. L'Ile de Bretagne ne doit subir aucune invasion, tant qu'elle n'aura pas été découverte. De même, lorsque les Romains, creusant les fondations d'un temple de Jupiter, découvrirent dans la terre un crâne de dimensions exceptionnelles, les devins interprétèrent ce fait comme un signe de la future grandeur de Rome, qui deviendrait la tête du monde.

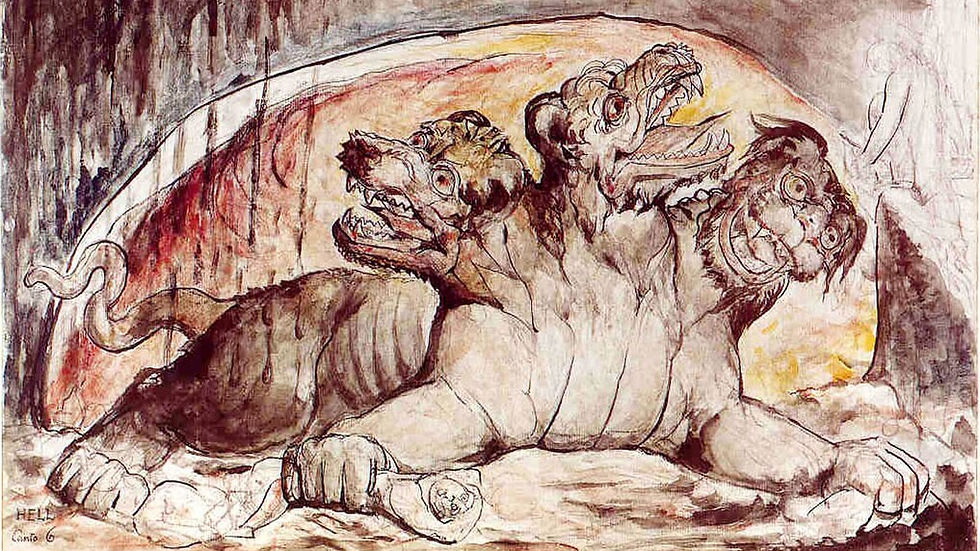

3. Les mythologies font toutes allusions à des êtres polycéphales : animaux, hommes, génies, dieux et déesses. Chacune de ces têtes est une des manifestations particulières de l'un ; par exemple, un dieu tricéphale exprime trois aspects de sa puissance. Un serpent à sept têtes, le naja, exprimera, en revanche, le symbolisme de ce nombre associé à son symbolisme propre : la fécondité infinie. L'arithmétique symbolique se combine avec le symbole particulier de l'être polycéphale. Les trois têtes d'Hécate, la déesse des carrefours, les trois têtes de Cerbère, le gardien des Enfers, se réfèrent aux relations que la déesse et le chien entretenaient avec les trois mondes. Janus a deux têtes, pour voir en avant et en arrière, le passé et l'avenir. Amon-Ra, le dieu égyptien, est représenté souvent le corps peint en vert, avec quatre têtes de bélier ; ce qui signifierait selon Champollion l'esprit des quatre éléments, l'âme du cosmos. Suivant Horapollon : deux têtes accouplées l'une d'homme, l'autre de femme, étaient en Egypte un symbole de protection contre les mauvais génies.

Indra est un dieu à trois têtes, car il gouverne les trois mondes. De même, les trois feux d'Agni désigneraient les lumières qui brillent dans les trois mondes. On pourrait multiplier les exemples à longueur de pages. Le principe d'interprétation reste le même : il faut combiner le sens du nombre et celui de l'image polycéphale.

*

*

Dans Le Temple de l'âme : La Parole divine du corps humain (Éditions Dangles, 1998) Roland Arnold décrypte la symbolique spirituelle de la tête :

Cette histoire de Jacob est celle de l’aventure intérieure qui conduit le chercheur vers Dieu. Elle rejoint celle de Jésus au Golgotha qui est le lieu du crâne, c’est-à-dire dans la tête de l’individu.

Du macrocosme extérieur, nous sommes toujours renvoyés dans notre microcosme intérieur. Ainsi l’homme est-il élevé par sa colonne vertébrale entre la terre et le ciel, entre le sol et la tête, tout comme il est élevé (éduqué) entre son père et sa mère dans le seul but valable de rencontrer son Dieu favorable.

Tout se rejoint : l’extérieur, l’intérieur, le bas, le haut, la droite, la gauche, dans une vibration d’émerveillement.

Mais rien n’est acquis définitivement. La base de notre vie sera toujours remise en question, pour être constamment vérifiée, jusqu’à ce qu’elle soit solide et inébranlable. Alors pourra commencer le travail de vertébration, de construction du véritable Temple divin que l’homme est appelé à devenir.

[...]

Dans le langage anatomique, il m’a toujours paru étonnant qu’on parle d’épines ou d’apophyses épineuses pour désigner l’apophyse postérieure des vertèbres. De la même façon, je me demandais pourquoi les roses portent des épines. En fait, c’est la même symbolique. La colonne porte la tête, la tige porte la fleur. Nous avons vu que la colonne vertébrale ressemble à une échelle qui invite à la montée de l’échelle intérieure le long du rachis. Les Chinois ne parlent-ils pas de l’éclosion de la fleur de lotus aux mille pétales au sommet de la tête, à partir du moment où l’homme s’est épanoui ?

C’est le symbolisme du couronnement dans la plupart des traditions. Mais avant d’accéder à l’ouverture de cette fleur, de cette rose, il y a toujours les épreuves. Ce sont les épines de la vie ! Cette donnée est incontournable, car il n’y a jamais évolution vers le positif sans la découverte du négatif.

Autrement dit, il n’y a jamais éclosion de la vie sans embûches, sans épreuves de maturation.

[...]

a) Le divin en l’homme : La tête symbolise en l’homme le divin. Au sommet du crâne s’épanouit la fleur de lotus aux milles pétales. Le même symbolisme s’exprime par les cornes et par la couronne. L’organisation générale du crâne permettra de montrer qu’il est une deuxième naissance, celle d’en haut.

Jésus portant sa croix sortit de la ville vers l’endroit appelé « lieu du crâne », en hébreu Golgotha.

C’est là qu’ils le crucifièrent.

Jésus meurt sur la croix (en allemand Kreutz, la croix veut dire aussi colonne vertébrale).

C’était à la veille de Pâques [D’après Jean 19, 17] (en hébreu pessah, en grec pasqua).

La traduction de Pâques est : le passage, la traversée, le saut.

A l’endroit (Au même endroit, c’est-à-dire dans le crâne, il y a mort puis naissance...) où Il avait été crucifié, il y avait un jardin

et dans ce jardin un tombeau neuf ;

personne n’y avait encore été mis.

C’est là qu’Il ressuscite.

*

*

Jacques Martel dans Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies (Éditions Quintessence, 2007) nous éclaire sur les significations de la tête et de ses atteintes :

TÊTE (EN GÉNÉRAL) : La tête est mon centre de communication, elle est reliée à mon individualité et mon autonomie. Elle est souvent appelée le « centre de contrôle ». C’est par elle que passent toutes mes émotions et toutes mes communications, par l’entremise de mes cinq sens. C’est ma tête qui dirige.

Si je vis des difficultés ou des malaises à la tête, je dois me demander si je vis un conflit touchant mes pensées, ma vie spirituelle, ma croissance personnelle, ou quelle réalité je ne veux pas aborder. Cela s’explique par le fait que la tête est constituée d’os, qui sont faits d’un tissu dur et qui symbolisent mon énergie spirituelle, et que ces os entourent le tissu mou et les fluides, qui symbolisent mes énergies mentales et émotionnelles. Si les deux aspects sont en harmonie, il y aura fusion de mon corps et de mon esprit. Toutefois, si le sang qui est dans ma tête ne circule pas bien ou qu’il exerce une pression, cela m’indique que j’ai de la difficulté à exprimer ou à recevoir l’amour et tout sentiment qui m’habite (car le sang transporte mes sentiments dans tout mon corps). Mon incapacité ou mon trop grand désir de tout contrôler amène un malaise au niveau de ma tête. Je ne me sens pas à la hauteur, ceci m’empêchant de jouer complètement mon rôle de chef.

Ma tête recevant et exprimant les différents aspects de ma communication, ainsi que les sensations et les impressions du corps qui les manifeste extérieurement, j’accepte ↓♥ d’apprendre à rester ouvert par rapport à mon entourage, accepter ↓♥ les messages qui parviennent à mes sens et à travers tout mon corps, pour apprendre les leçons de la vie qui m’apportent un plus grand éveil spirituel.

TÊTE (MAUX DE ...) : Il y a plusieurs causes aux maux de tête. Par exemple : le stress et la tension, quand je m’efforce tant bien que mal « d’être » d’une certaine façon ou de « faire » telle chose. Le mal de tête apparaît souvent quand j’essaie trop fort mentalement d’accomplir quelque chose ou quand je suis obsédé par ce qui s’en vient et que je suis inquiet de ce qui m’attend à l’avenir. Je vis alors beaucoup d’hésitation, d’anxiété et de préoccupation. Je peux aussi réagir à de fortes pressions exercées par des situations ou des événements qui m’entourent. Généralement, un mal de tête du côté gauche me montre une problématique par rapport à ma relation avec le féminin, la mère, la fille. Du côté droit, il s’agit de difficultés par rapport à mon côté masculin, le père, le fils. Je peux vivre un sentiment intense d’échec, de doute, de haine de soi qui donne vie à la critique et, surtout, à l’autocritique. Mon sentiment de loyauté est remis en question. Je suis pris, « emboîté » dans ma tête, n’aimant pas ce que je vois, et me jugeant sévèrement, me donnant moi-même « des coups de tête ». Le mal de tête peut aussi provenir de la négation de mes émotions et de mes pensées que je juge déplacées ou non conformes à mes valeurs. Soit que je n’ai pas le courage de les exprimer, soit tout simplement que je ne les écoute pas, car je rationalise, j’intellectualise tout ce que je vis. « C’est bien ou c’est mal ! » Je veux peut-être trop comprendre, aller trop vite, savoir ou avoir réponse à mes questions tout de suite. Je me « creuse les méninges » sans trouver de solutions, c’est un vrai casse-tête. J’en ai « ras le bol » mais le temps n’est peut-être pas venu et j’ai à développer ma patience, mon sens de l’humour et ma confiance que tout arrive au bon moment. Le mal de tête exprime aussi souvent des émotions négatives qui sont « prises au piège » dans ma tête, telles que l’insécurité, le tourment, les ambitions excessives, l’obsession à être parfait, etc. qui causent une dilatation sanguine. Finalement, si j’ai peur de faire face à une certaine réalité, je peux me trouver un autre endroit où mettre mon attention et fuir, cela étant le mal de tête. Je remets en question mon identité sociale. Mon besoin de contrôle et de perfection m’amène à vouloir définir à l’avance ce qui se passe à chaque moment de ma vie. J’aime bien n’en faire qu’à ma tête. Je refuse ma spontanéité qui est une manifestation des désirs de mon cœur♥ et je la remplace par mon inflexibilité, me sentant obligé de tout planifier à l’avance : au lieu d’écouter mon cœur♥, j’écoute ma tête qui surchauffe. Je résiste au changement, à la nouveauté. Je m’entête, m’obstine et tiens tête dans ce qui m’est connu au lieu d’oser la nouveauté à cause de mon insécurité. L’expression : « être à la tête d’une entreprise » me montre bien que je peux, dans ma propre vie, me sentir impuissant à diriger certaines situations dans le sens que je souhaite. Un mal de tête au niveau du front aura plus trait à une situation dans mon travail ou à mon rôle social tandis que s’il se situe sur le côté de la tête (près des tempes), c’est plutôt mon côté émotionnel (famille, couple) qui est impliqué.

Quelle qu’en soit la cause, le mal de tête est directement relié à mon individualité et j’ai à apprendre à être plus patient et plus flexible envers moi-même et envers les autres. J’accepte ↓♥ de garder une distance par rapport à ce que je vis et ainsi, mes idées sont de plus en plus claires. J’apprends à redonner la place qui revient autant à mon intellect qu’à mes émotions, afin d’atteindre l’équilibre. Je serai alors plus en harmonie avec moi-même, je me sentirai la tête plus dégagée et plus légère.

TÊTE — MIGRAINES : La migraine se caractérise par une douleur intense qui affecte habituellement un seul côté de la tête. Elle survient sous forme de crise et s’accompagne de nausées.

Ma force vitale en est réduite. J’ai tendance à me retirer dans mon coin au lieu de participer pleinement à la vie. Les migraines sont aussi souvent associées à des troubles de vision et de digestion : je ne veux plus voir et je ne veux plus digérer ce qui se passe dans ma vie. Ce sont des angoisses, de la frustration par rapport à une situation où je suis incapable de prendre une décision. Je peux avoir le sentiment de quelque chose qui doit être fait ou réalisé ou qui m’est demandé. La migraine apparaît souvent après avoir vécu une contrariété. Un changement dans mon rythme de vie impliquant une difficulté d’adaptation de ma part peut aussi générer une migraine (par exemple la migraine du week-end). Elle expose ma résistance reliée à mon incapacité d’accomplir ce qui m’est demandé. Ma tête « surchauffe » et me fait mal juste à l’idée du but à atteindre qui me semble inaccessible. Ma tête ressemble à un « presto » (1), la pression étant tellement forte que je ne sais pas toujours quelle solution ou quelle attitude adopter. La pression peut venir de mon désir d’être hyper-responsable et/ou performant, surtout au travail. Je peux être passionné par un sujet et avoir de la difficulté à m’arrêter. Il y a conflit entre mes pensées, mon intellect qui est surchargé, mes besoins et désirs personnels. Est-ce que je me sens à la hauteur ou ai-je l’impression d’être incompétent, surtout sur le plan intellectuel ? Pourquoi m’en vouloir ou vivre autant de haine (migr-haine) ? Je me sens sous surveillance constante : quand ce ne sont pas les autres, c’est moi qui surveille tout et qui veux tout contrôler dans ma vie. On se « paye ma tête » et j’en perds la tête ! En retournant constamment mes problèmes dans ma tête, j’en viens à oublier que j’existe, que j’ai des émotions qui demandent à s’exprimer. J’ai tendance à nier la réalité et cela augmente grandement mon niveau de stress. Je dois prendre conscience que je suis en train de fuir ce qui me dérange ou que je sens de l’incompréhension et un manque d’amour de la part de quelqu’un. Il est important que j’identifie quelle est l’émotion que je veux tant refouler ou la situation dont je veux tellement oublier l’existence et qui crée une tension aiguë et constante à l’intérieur de moi, provoquant la migraine. Les migraines peuvent aussi être reliées à des problèmes sexuels, tel le refoulement depuis l’enfance, qui refait surface. C’est comme un combat à l’intérieur de moi qui se déroule entre mes pensées et ma sexualité, cela me monte à la tête. Je peux avoir l’impression que c’est comme si ma tête allait éclater. Je peux aussi me poser des questions par rapport à l’identité de mon père, que ce soit d’une façon consciente ou inconsciente. Mes structures de vie demandent à être adaptées à ma situation présente mais il est dur de laisser aller ce qui est familier pour s’en aller vers l’inconnu. Lorsque la migraine est localisée au niveau du front, je me demande par rapport à quelle situation je me sens diminué, impuissant. J’ai besoin d’être plus performant, de trouver une solution je me sens limité dans mes capacités, particulièrement les capacités intellectuelles. Je dois comprendre que, lorsque j’ai une migraine, j’ai une prise de conscience à faire, j’ai des choses à changer et je dois être capable de les changer, c’est-à-dire de passer à l’action. La migraine me donnant un temps d’arrêt, cela peut aussi être une façon d’obtenir davantage d’amour et d’attention.

J’accepte ↓♥ de regarder la réalité en face. Je laisse les événements circuler librement dans ma vie et je reçois en retour joie, paix, harmonie. En étant plus flexible et compréhensif envers moi-même, je me sens plus léger et je peux m’envoler comme une montgolfière.

Note : 1) Presto : Chaudron fermant hermétiquement, avec un contrôle de vapeur, et servant à faire cuire les aliments sous pression. Aussi appelé : cocotte-minute.

*

*

Symbolisme celte :

Robert-Jacques Thibaud, auteur d'un Dictionnaire de Mythologie et Symbolique celte (Éditions Dervy, 1995) propose une notice à l'entrée qui nous occupe :

Tête : Principe du chef, de la direction et de l'activité, la tête est aussi la manifestation de l'esprit agissant. Lorsque le roi Arthur coupe la tête à Hueil qui 'a humilié, celle-ci se transforme alors en menhir nommé Maen Hueil, tandis que Tremeur recolle sa tête sur ses épaules lorsque son père Komonor le décapite; C'est ainsi que Cuchulainn doit trancher la tête du géant Uath tout en acceptant de perdre la sienne. il sortira héros de cette épreuve initiatique car il ne s'agissait que d'un simulacre, qu'il a affronté sans frémir. Pour les Celtes, vivante ou morte, la tête, comme le sang, représente toujours le principe de l'énergie d'une entité présente ou disparue.

Dans le Dictionnaire historique des Celtes (Éditions Maxi-Livres, 2003) Pierre Norma propose plusieurs entrées en relation avec la tête :

Décapitation : Scène relativement fréquente dans les épopées celtes. Elle tue tout autant qu'elle préserve le siège de la volonté et de l'esprit du héros qui en est victime. Bran Bendigeit se fait décapiter afin que l'on installe sa tête sur le haut de Gwynn Vryn (colline blanche) et qu'il protège la Bretagne.

Tête : Principe du chef, du commandement, la tête est aussi le siège de l'activité de l'esprit. Cuchulain doit trancher la tête du géant Uath tout en acceptant de perdre la sienne. Pour les Celtes, vivante ou morte, la tête, comme le sang, représente l'énergie d'une entité présente ou disparue.

Têtes coupées : Le rite des têtes coupées semble commun à de nombreuses cultures. Si le sacrifice, humain ou animal, est lié à la production des biens élémentaires, la décollation est en relation avec la guerre. Nul ne peut nier que les Celtes l'aient pratiqué. Les témoignages archéologique le confirment. Ainsi, le portique de Roquepertuse a ses alvéoles destinées à recevoir de sanguinolentes dépouilles.

« Magnifique est la salle des trophées, où les têtes des ennemis vaincus sont fichées à la pointe des piques ou accrochées aux harnais par la mâchoire. » Ainsi s'exprime le moine barde, au tout début du poème qui vante les exploits du héros irlandais Cuchulain. Lors des combats, les coups et la mort font partie du jeu, mais il est exceptionnel que l'on décapite l'adversaire sans raison. Les épopées celtiques, celle d'Irlande en particulier, ne sont que meurtrières batailles et sanglants combats. on y tue allégrement son ennemi ou on le provoque sur le gué. Il y a nécessairement des têtes coupées, que l'on rapporte à la Cour, accrochées à la selle de son cheval. Elles sont destinées à orner la salle des trophées. L'initiation héroïque passe par ce rite qui conditionne la quête de l'immortalité.

L'épreuve de la décapitation constitue un test de courage. Est-elle seulement cela ? On peut prendre l'acte dans le sens de mourir pour renaître. C'est ce que font les personnages légendaires ou les saints qui une fois décapités, reprennent leur tête et la replacent sur leur cou ou alors l'apportent jusqu'au sanctuaire le plus proche.

a la question de la décollation, vient se greffer le thème du chaudron d'éternité. Dans nombre de légendes indo-européennes, issues d'une tradition chamanique, le roi, mis en pièces, va bouillir dans la marmite et se trouve ainsi régénéré ou ressuscité. Il semble que ni les Irlandais, ni les Gallois ne croient à cette fable. Le dieu médecin Diancecht se fait fort de ressusciter tous les morts sauf ceux dont la tête a été coupée. C'est en la tête que se loge la personnalité de chacun. On ne peut indûment dissocier le corps et l'esprit. La scission est irrémédiable.

Nombre de cultures mentionnent les têtes coupées. Dans le monde chrétien, saint Jean-Baptiste, que l'on fête au moment du solstice d'été, inaugure le thème. Jean, que l'on rapproche de Janus, a un lien très marqué avec les portes solsticiales et avec le soleil. La décapitation reste largement associée aux héros de type solaire. L'époque médiévale affectionne aussi beaucoup les saints qui se laissent décapiter. A paris saint Denis, en Provence saint Mitre, appartiennent à cette veine. Saint Mitre est l'esclave d'un riche patricien romain et il est chargé de la vendange. Or au matin prévu, il ne reste plus une seule grappe sur les ceps. L'esclave est accusé du forfait et malgré le miracle qu'il opère, condamné à être décapité.; Il n'en meurt pas ,mais prend sa tête sous le bras et l'apporte au plus proche sanctuaire consacré à une Vierge noire. Saint Mitre veille sur les troupeaux de bovidés. Par un étrange syncrétisme, il rassemble les éléments d'un culte celtique des têtes coupées, la symbolique du sang de la communion que véhiculent à la fois Mithra et le Christ.

Saint Denis, premier évêque de Paris, martyrisé à Montmartre est lui aussi décapité, à la suite de quoi il prend sa tête sous son bras et se met à marcher jusqu'à... Saint-Denis, où l'on édifiera la basilique qui porte son nom.

*

*